「摂食嚥下(えんげ)障害」という言葉をご存じでしょうか。

食べ物を噛んだり飲み込んだりする力が弱い状態のことをいいます。高齢者に多いと思われがちですが、心身の病気などで若い世代にもこの障害のため食事に課題を抱える人たちがいます。摂食嚥下障害の子どもたち、若い世代にも食べる喜びや家族そろって外食を楽しむ機会を提供したいとおよそ20年前から県内で開かれている食事会があります。新型コロナウイルスの影響で休止が続いていましたが、2023年10月、4年ぶりに開催されました。参加した家族や主催者の思いを取材しました。(新潟放送局 記者 藤井凱大)

摂食嚥下障害の子どもを持つ家族の思い

長岡市に住む富所俊恵さんと娘の成美さん(29)。

成美さんは生まれながらのてんかんと重度の脳性まひで噛んだり飲み込んだりする力が弱く、食べられるものには限りがあります。子どもの頃に誤嚥性肺炎を頻発し、手術を受けるまで口から食べられなくなったこともあったといいます。

母・俊恵さん

噛んだり飲み込んだりということも半分はそのまま流れていくという状態なので、咀嚼をするということはちょっと難しいです。

成美さんはふだん、朝と夜は鼻のチューブから栄養や水分を補給する「経鼻経管栄養」ですが、

昼だけは少しでも食べる喜びを感じてほしいと口から食べるようにしています。

しかし噛まなくても食べられる形状にしなくてはなりません。

取材した日の献立は家族が食べる炊き込みごはんを、成美さんのためにペースト状にしたものやシチューなど。家ではどうしてもレパートリーが限られるといいます。

俊恵さん

家でいろいろな食事を作るということは難しいのでだいたい2~3品で終わりです。

また、成美さんは自分で食べることができないため家族が一口一口スプーンで食事を口に運びます。母の俊恵さんは自分の食事については後回しにするか先に食べてしまうことが多く、家であっても家族でそろって食事するということは簡単ではありません。それが外食となるとなおさらです。

父・隆さん

この子と一緒にレストランに行くということがないです。出てくるメニューの中でこの子が食べられそうなものを選んで食べさせるので年に本当に数回しかないし、最近はほとんどないです。

気兼ねなく娘と外食がしたい。

14年前に出会ったのが、摂食嚥下(えんげ)障害がある子どもたちとその家族のために県内で毎年開かれていた食事会でした。「ばりあふりーお食事会」という名で親しまれていたこの食事会では、摂食嚥下障害の人でも食べられるように調理されたホテルのコース料理が楽しめます。

俊恵さんは、成美さんもはじめての味に笑顔がこぼれていたとうれしそうに話していましたが、それも新型コロナウイルスの感染拡大の影響で休止。家族での外食の機会も遠のいていたといいます。

こうしたなか、心待ちにしていた開催の案内が4年ぶりに届きました。

食事会の前日。俊恵さんは久しぶりの娘とそろっての外食に心を躍らせていました。

俊恵さん

すごく楽しみにしています。娘は甘いものが好きで、今回の食事会ではデザートが栗のモンブランだということなのでとても楽しみにしています。

4年ぶりの開催「ばりあふりーお食事会」

食事会当日。

会場には、おめかしをした成美さんと俊恵さんの姿がありました。

俊恵さん もう楽しみです。お天気も晴れたのでとっても楽しみにしています。

食事会に参加したのは、摂食嚥下障害がある3歳から30代までの17人とその家族。

提供されるのは食べやすいよう工夫されたフレンチのコース料理です。家族が食べる普通食とは別に、症状に応じて食感を残した後期食から液状の注入食まで4段階用意されました。

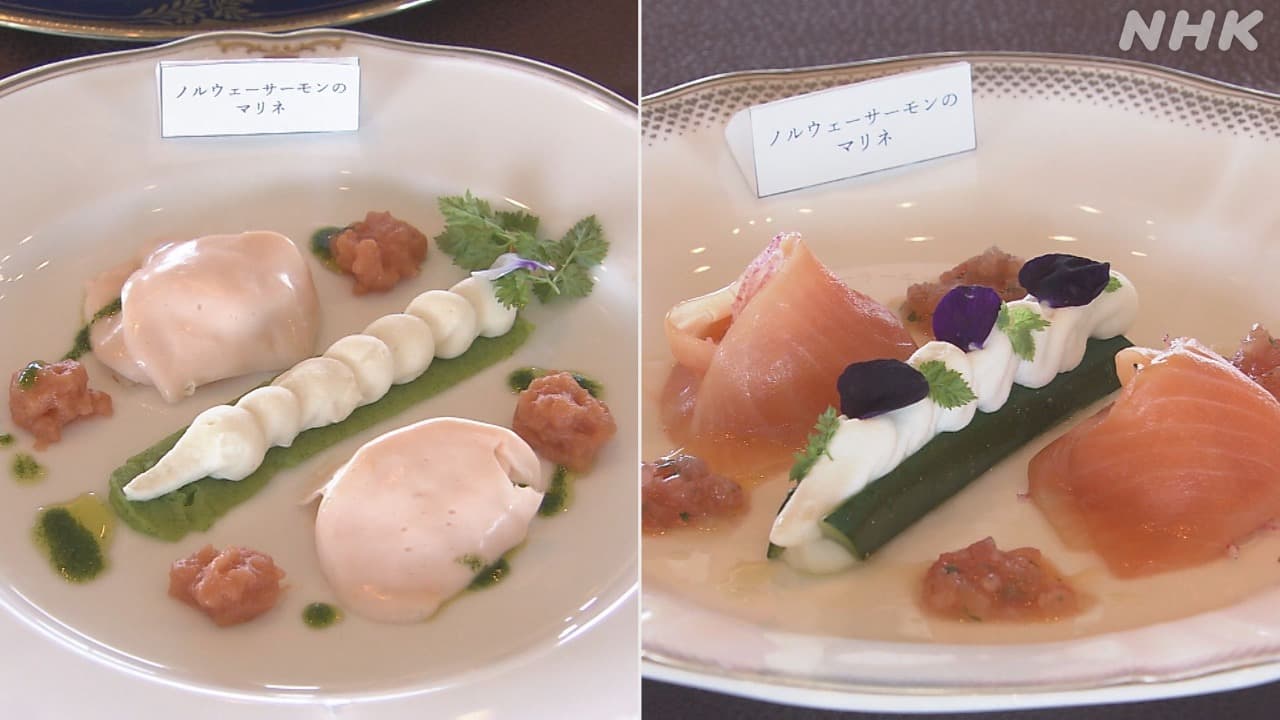

こちらは食感をなめらかにして舌で押しつぶせる固さの中期食です。

できる限り見た目をそろえ、家族で同じ料理を食べていると感じてもらえるよう仕上げています。

この「ばりあふりーお食事会」を主催するのは新潟大学の教授など。

もともとはおよそ20年前に特別支援学校の教諭が家族で外食をしたいという声に応え、新潟市の「ホテルオークラ新潟」にかけ合って実現しました。その後、新潟大学歯学部で摂食嚥下障害に取り組む教授などが参加して毎年開かれてきました。しかし新型コロナウイルスの感染拡大の影響でやむなく休止に。このほど新潟大学で会を引き継ぎ4年ぶりの開催につながりました。

前菜はサーモンのマリネ。

成美さんが食べるのは中期食です。ペースト状にしたサーモンをゼラチンで一枚一枚固め、

付け合わせもムース状にするなど食べやすくしています。

自宅での取材では緊張からか表情が硬かった成美さんですが、前菜を一口食べると笑顔に。

その様子を見守る俊恵さんにも笑顔がこぼれました。

メインはハンバーグと牛肉の煮込み。

参加した人たちに話を聞くと、肉料理は筋が硬く家で食べさせるのは難しいということでした。

ふだんなかなか食べられない料理に家族の食事も進んでいました。

また、食事会の工夫は料理だけではありません。

大学や特別支援学校のスタッフも参加して介助を手伝ってくれるのです。自分も食べたい時には介助のスタッフが食べさせてくれます。急変に備え医師も待機。家族も気兼ねなく食事を楽しめます。

食事会は、参加者がゆっくり食べることができるよう時間設定にも余裕を持たせています。

食事会も2時間をすぎたところで成美さんが大好きなデザートのモンブランが運ばれてきました。

久しぶりの外食で少し疲れた様子を見せていましたが、食べると再び笑顔がこぼれました。

4年ぶりに開かれた食事会は好評に終わり、参加した家族からは今後も続けてほしいという声が聞かれました。

参加した父親

ふだんはどうしても食べられるものは限られていますし、おしゃべりが好きで大きい声でしゃべっているというのもあるので、外食にまったくいかないわけではないですけど、行く機会は少ないかなと思います。こういうすばらしい会があることを知らなくて、きょうこの子の3歳の誕生日に参加させていただいて子どももおいしくいろんなものを食べることができたのでとってもいい思い出になったなと思います。

富所俊恵さん

大満足です。料理を口に入れるとにっこり笑顔が出たので、きっと娘も喜んで味わえたと思います。こういう機会はすごく親子ともにリフレッシュできますし、楽しく時間を過ごすことができて、やっぱりこれは続けてもらいたいなと本当に心から思いました。

クラウドファンディングで食事会の拡大へ

これまで20年近く続いてきたこの食事会の運営や資金は、これまでは新潟大学の教授や特別支援学校の教諭など有志がお金を出し合い、参加する家族の代金の一部を負担してきました。

また会場のホテルもコース料理の開発をボランティアで行ってくれていました。

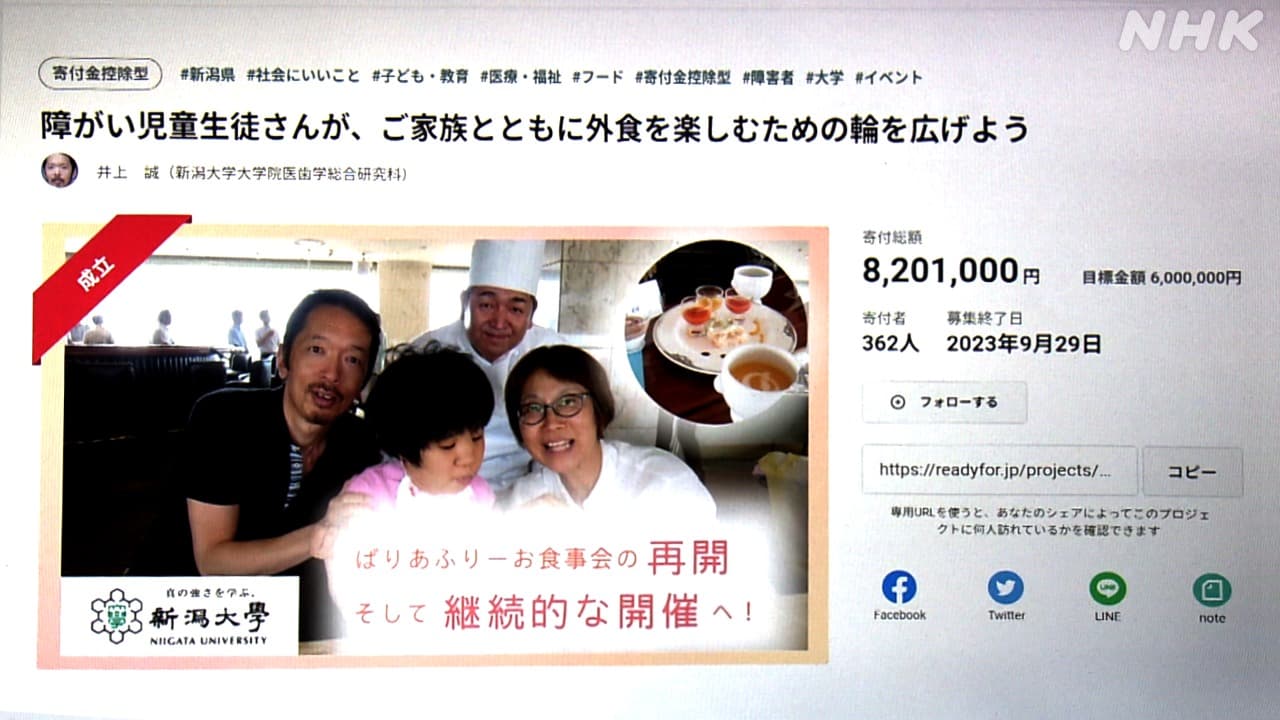

新型コロナウイルスの影響で休止が続くなか今後どうしたらこの食事会を持続可能なものにできるのか。新潟大学が開催を引き継ぐにあたって、主催した井上誠教授は食事会を持続させていくために開催費用をクラウドファンディングで募ることにしました。食事に課題を抱える若い世代の人たちがいるということを多くの人に知ってもらうためです。

その結果、全国の360人を超える人たちから目標の600万円を大幅に上回る820万円が寄せられました。これで当面5年分の開催資金は確保できたということです。それだけではなく井上教授は寄せられた資金を活用し会の拡大も進めようとしています。

いまは年に1回、新潟市での開催ですが、長岡市や上越市などそれぞれの場所でも開催できるようにレストランやホテルなどにかけあっていくということです。また、摂食嚥下障害の人たち向けの食事を作ることができる料理人の育成にも取り組んでいきたいとしています。

新潟大学 井上歯学部長

食べるということは基本は栄養摂取がメインではありますけど、家族と一緒に食べる、夜景のきれいなレストランで食べる、あるいは家族と一緒に楽しい時を過ごすというのは人生にはなくてはならいイベントのひとつです。当然のように食事を楽しんで食べているということはふだん意識しないんですけど、実はそういう機会をまったく持たない子どもさんがいるということをまず知ってほしい。

今回4年ぶりに開催できて一同感動で胸がいっぱいで、これが年に1回というのはもったいないなと改めて思いました。今後は集まった資金でより多くのホテル、レストランでの開催ができればいいと思いますし、フレンチだけでなく日本食や中華料理のコースも作れるような場所も提供できたらなということも考えています。

からの記事と詳細 ( 摂食嚥下障害の若い世代に外食を ばりあふりーお食事会 - nhk.or.jp )

https://ift.tt/B7jNGW4